こんにちは。二助企画です。

前回は、江戸時代に流行った庚申信仰で、人々から願いを託された三猿の存在についてのお話でした。今回からは、その中でも現在社会の暮らしの中で、人々を見守り続けている三猿についてご紹介していきます。

まずは、日本三大庚申について。

日本三大庚申とは、大黒山金剛寺八坂庚申堂、大阪四天王寺庚申堂、東京入谷庚申堂を指します。このうちの東京入谷庚申堂は現存しませんが、大黒山金剛寺八坂庚申堂、大阪四天王寺庚申堂は、今でも多くの人が訪れる場所です。

今回は、大黒山金剛寺八坂庚申堂の三猿さんについてのご紹介。

大黒山金剛寺八坂庚申堂は、清水寺や八坂神社がある東山に位置し、八坂の塔を目印に塔ノ下商店街を登っていくと右手に出てきます。

赤い門を正面に見た時に、左手に「日本最初 庚申尊」と彫られた石碑が目印。

(画像①:二助企画)

飛鳥時代に秦河勝(聖徳太子を強力にサポートした人物で、京都太秦の広隆寺を立てたことで有名)が、秦氏の守り本尊として招来した青面金剛を、浄蔵貴所(じょうぞうきしょ:不思議な力を持つことで有名な平安時代の天台宗の僧)が、一般の人もお参りできるようにと建立した金剛寺。その始まりは960年。実に1000年以上の歴史を誇りますが、現在のお堂は、1679年(延宝6年)に再建されたものです。

八坂庚申堂といえば、三猿さんの存在よりも、手づくりのカラフルな「くくり猿」が有名かもしれません。京都に詳しくない方でも、一度は写真などで目にしたことがあるのではないでしょうか?

(画像②:二助企画)

このくくり猿は、お猿さんが手足をくくられ動けない姿を表しています。よく動き周るお猿さんの手足を固定することで、人の心も欲につられて動かないように、との願いが込められています。

欲を一つ我慢することで、欲を意欲に変えて願いを叶えるとのことで、多くの参拝者がくくり猿を求め、お守りにされているそう。

さて、本題はくくり猿ではなく、三猿でしたね。こちらで会える三猿は、、、

先ほど紹介した門そばの石碑の上部に彫られた三猿。左から、言わざる、見ざる、聞かざる。

(画像③:二助企画)

門の上で参拝者をお迎えする三猿。左から、聞かざる、言わざる、見ざる。

(画像④:二助企画)

本堂正面にいる三猿。左から、聞かざる、見ざる、聞かざる。

(画像⑤:二助企画)

本堂屋根の上にいる三猿。左から言わざる、見ざる、聞かざる。

(画像⑥:二助企画)

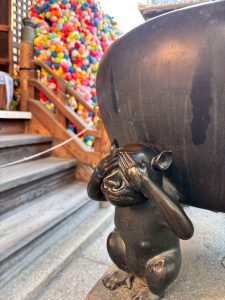

本堂前の香炉を支える三猿。

(画像⑦⑧⑨:二助企画)

石灯篭の火袋の面にいる三猿

(画像⑩⑪⑫:二助企画)

八坂庚申堂では、色鮮やかなくくり猿の存在がとても目立つので、目を凝らして意識しないと、三猿の存在にはなかなか気が付きにくいのですが、上記のように、あちらこちらで三猿たちが活躍しています。

この他、開運招福の三猿や、災難厄除けの御祈祷済みの土鈴のおサルさんなどのお守り・授与品もたくさん。

どのおサルさんたちも、両手で懸命に、目、耳、口を押えているように見え、なんだか健気な感じがします。

ところで、八坂庚申堂の三猿は、言わざるが左端のときもあれば、聞かざるが左端のときもありました。並び順が、統一されていないのが、また興味深いところですね。

欲を抑える色鮮やかなくくり猿。

悪事を遠ざける象徴の三猿。

同じおサルさんでも、賑やかな雰囲気のくくり猿と、ひっそり佇む三猿の対比が、八坂庚申堂の魅力なのかもしれません。

さて、次回は、現存する日本三大庚申のひとつ。大阪四天王寺庚申堂の三猿について、お話していきますね。

二助企画は、日本の伝統芸能猿まわしのプロフェッショナル集団。

猿まわしやニホンザルのことについて、あらゆる領域から情報発信をしてまいります。

ブログは毎月2回、第1・3金曜日に公開予定。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また次回のブログでお会いしましょう!

参考文献・サイト・取材協力

・世界の三猿: その源流をたずねて/飯田道夫 人文書院

・驚きの猿文化~世界のサル文化紀行から/上島亮 株式会社三重大学出版会

・お寺のどうぶつ図鑑/今井淨圓 監修 二見書房

・神使像図鑑 神使になった動物たち/福田博通 新協出版社

・大黒山金剛寺八坂庚申堂

http://www.yasakakousinndou.sakura.ne.jp/index.htm

・京都市>都市史01 秦氏

https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi01.html

他