こんにちは。二助企画です。

「おサルに願いを」シリーズ。まだまだ続きます。15回目の今回は、比叡山のふもとに鎮座する日吉大社のすぐ横に位置する西教寺のおサルさんのお話です。

神のお使いである神猿さんが活躍している日吉大社から、北方面に約1キロ。徒歩で12分ほどの場所にある西教寺。天台真盛宗の総本山で、聖徳太子が創建したと伝えられています。

西教寺は戦国武将・明智光秀の菩提寺としても知られており、境内には光秀やその一族の墓が祀られています。そんな西教寺ですが、おサルさん好きの二助企画が注目しているのは、おサルさんにまつわる伝説。

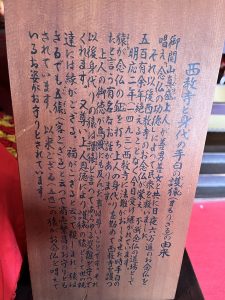

西教寺には、「身代わりの手白猿」という言い伝えがあります。

時は、室町時代の明応2年(1493)。近江坂本では借金帳消しを求める「徳政一揆」が勃発しました。当時、坂本は比叡山延暦寺の門前町として栄えており、その支配下にありましたが、一揆によって地域は混乱に陥りました。

その騒動の中、比叡山の僧兵たちは、この一揆の首謀者が西教寺の住職である真盛上人(しんせいしょうにん)だと誤解し、激怒します。そして報復のために西教寺へ攻め入ると、境内には誰の姿も見えず、ただ本堂から響く鉦(かね)の音だけが静寂の中に響いていました。

不審に思った僧兵たちが本堂へ駆け込むと、そこには真盛上人の姿はなく、なんと一匹の手白(てじろ)の猿がいたのです!その猿はまるで「上人の身代わり」であるかのように、鉦を打ち鳴らしていた、、、。

この光景を目にした僧兵たちは驚愕しました。「猿さえも、真盛上人が説く「不断念仏(ふだんねんぶつ)」の教えを受け、念仏を唱えているのか!」と。

この出来事を目の当たりにした僧兵たちは、武力をもって相手を制圧しようとしていた自分たちの行いを省みました。「念仏の力が、猿にまで届いているのだ」と感じ入り、争いを起こすことをやめ、その場を静かに立ち去った。

というお話です。

この言い伝えに出てくる不断念仏とは、絶え間なく念仏を唱え続ける修行のこと。「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念じ続けることで、心を清め、仏の慈悲にすがる姿勢を大切にします。

この教えは、真盛上人によって広められていました。つまり西教寺では、この不断念仏が基本とされ、日常生活の中でも念仏を唱えることが重視されていた。そして、その影響は人間だけでなく、神の使いである猿にまで及んでいたというお話です。

この「身代わりの手白猿」は、「不断念仏」の力が、争いさえも鎮め、心を和らげることを象徴するとして、長く言い伝えられてきました。そして、西教寺では今もなお、真盛上人の教えを受け継ぎ、不断念仏の伝統が守り続けられています。(ただし現在では、夜間は行われていません。)

日吉大社の神猿さんは、お隣の西教寺でも活躍していたのですね。そして狙われた人物の身代わりをするとは、、、おサルさんの健気な姿に、心動かされてしまう二助企画なのでした。

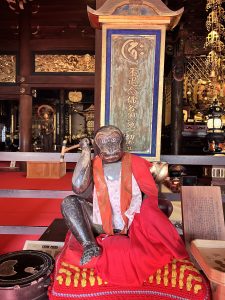

西教寺の本堂では、この伝説に由来したおサルさんに会うことができます。

(画像:二助企画)

また境内の建造物屋根のあちらこちらで、おサルさんの姿を見つけることができます。

(画像:二助企画)

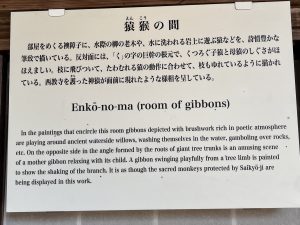

そして客殿では、狩野永徳の筆によるものと伝えられている襖絵があり、「猿猴の間」では、描かれたおサルさんの絵を目にすることができます。(写真撮影禁止)

(画像:二助企画)

参道の桜並木や紅葉でも有名な西教寺ですが、訪れる際にはぜひ、西教寺のあちらこちらで会えるおサルさんにも注目してみてくださいね。

二助企画は、日本の伝統芸能猿まわしのプロフェッショナル集団。

猿まわしやニホンザルのことについて、あらゆる領域から情報発信をしてまいります。

ブログは毎月2回、第1・3金曜日に公開予定。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また次回のブログでお会いしましょう!

参考文献・サイト

・天台真盛宗総本山 西教寺

・国土交通省官公庁>Saikyoji Temple

https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/en/R2-01373.html

・琵琶湖汽船>観光案内>西教寺

https://www.biwakokisen.co.jp/tourist_info/7304/?utm_source=chatgpt.com

他